こんにちは、しょうです。

今回の問題を見ていきましょう!

問題1

問題39 次の記述のうち,2019 年(令和元年)の認知症施策推進大綱に関する説明として,最も適切なものを1つ選びなさい。

1 「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進していく。

2 「予防」とは,「認知症(dementia)にならない」という意味である。

3 「認知症高齢者等にやさしい地域づくり」を推進する7つの柱が示された。

4 「普及啓発・本人発信支援」として,家族が積極的に本人の意思を代弁することが示された。

5 策定後は,毎年施策の進捗を確認することが示された。。引用:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回介護福祉士国家試験 問題39」

正解

1 「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進していく。

解説

認知症施策推進大綱とは?

認知症の人が尊厳を持って自分らしく暮らし続けられる社会の実現を目指し、国が「共生」と「予防」を両輪として総合的・計画的に認知症施策を推進するために策定した基本方針

共生:知症があっても、互いに支え合いながら一緒に暮らすこと

予防: 認知症の発症や進行をできるだけ遅らせること

↓

認知症の人もそうでない人も安心して暮らせる社会の実現を目指していく

認知症に関する制度

2012年 オレンジプラン(初版:認知症施策の方向性提示)

↓

2015年 新オレンジプラン(7本柱で具体化)

↓

2019年 認知症施策推進大綱(共生・予防を柱に包括的戦略)

↓

2024年 認知症基本法(法制度化)

他の解説

×2 「予防」とは,「認知症(dementia)にならない」という意味である。

↓

「予防」とは、認知症にならないこと・発症を完全に防ぐことではなく、発症を遅らせたり進行を抑えたりすること

×3 「認知症高齢者等にやさしい地域づくり」を推進する7つの柱が示された。

↓

・認知症施策推進大綱では、施策の柱は7本ではなく5本(普及啓発、予防、医療・ケア、認知症バリアフリー、研究開発(簡単に))である。

・選択肢は新オレンジプランの1つ

×4 「普及啓発・本人発信支援」として,家族が積極的に本人の意思を代弁することが示された。

↓

「本人発信支援」として、家族の代弁を前提にしているのではなく、認知症の人自身が自分の意思や思いを発信できるように支援することが重視されている

×5 策定後は,毎年施策の進捗を確認することが示された。

↓

策定後3年を目途に施策の進捗状況を確認し、必要に応じて見直すことが示されている

毎年確認するとは明記されておらず、中長期的な評価と改善を意図している

問題2

問題39 次のうち,2019 年(令和元年)の認知症施策推進大綱の5つの柱に示されているものとして,適切なものを1つ選びなさい。

1 市民後見人の活動推進への体制整備

2 普及啓発・本人発信支援

3 若年性認知症支援ハンドブックの配布

4 認知症初期集中支援チームの設置

5 認知症カフェ等を全市町村に普及引用:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第35回介護福祉士国家試験 問題39」

正解

2 普及啓発・本人発信支援

解説

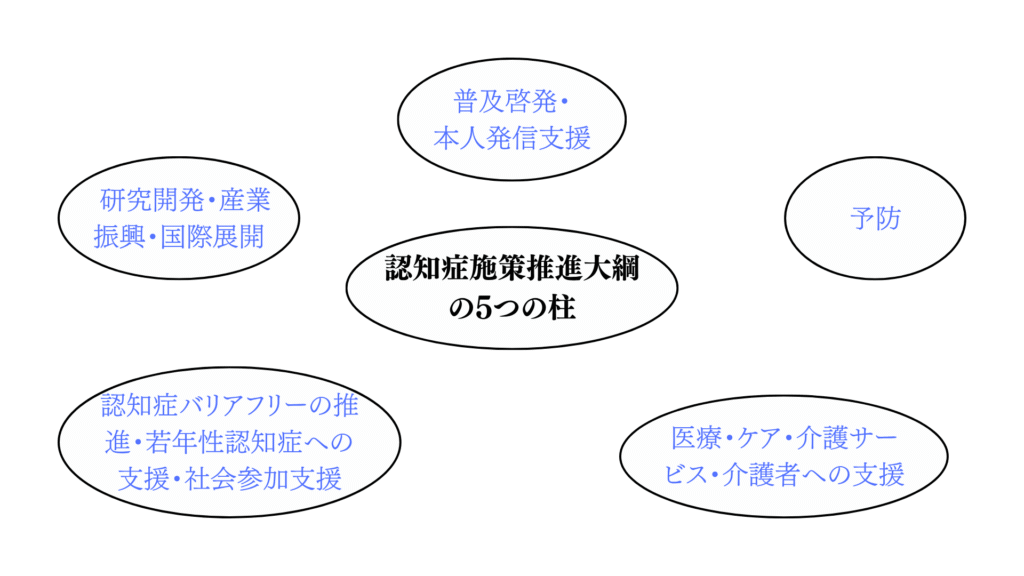

認知症施策推進大綱の【5つの柱】

1 普及啓発・本人発信支援

認知症サポーター養成講座や地域での講演会、学校や企業での認知症教育などを通じて、社会全体の理解を深める取組

認知症の本人が思いを発信できるよう、本人ミーティングや講演活動、わかりやすい情報発信

2 予防

3 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援

4 認知症バリアフリーの推進・若年性認知症への支援・社会参加支援

5 研究開発・産業振興・国際展開

他の解説

×1 市民後見人の活動推進への体制整備

↓

成年後見制度の「市民後見推進事業」として行われている。

×3 若年性認知症支援ハンドブックの配布

↓

・認知症施策ガイドラインに含まれる個別施策である。

・これらは、「認知症バリアフリーの推進・若年性認知症への支援・社会参加支援」などに含まれる個別施策の一部ではあるが、「5つの柱」そのものではない

×4 認知症初期集中支援チームの設置

↓

・すでに認知症総合支援事業に基づいて市町村が設置している既存施策である

・「医療・ケア・介護サービス・介護者への支援」などの中に既存施策としての継続・強化策として記載されている

×5 認知症カフェ等を全市町村に普及

↓

・2015年の新オレンジプランで掲げられた目標

・「認知症バリアフリーの推進」や「普及啓発」などの中で、本人や家族の交流の場として、既存施策として継続的に普及が進められている

おわりに

今回は以上です。次回もお楽しみに!

特定の内容のまとめを作って欲しい、この問題の解説をしてほしい、などご要望等あればぜひコメント等書いていただけると、今後のコンテンツ作成の参考になりますのでぜひお待ちしております。

また、YouTubeでの動画形式での過去問解説やKindleでオリジナルの模試や一問一答の問題も作成しているので、よかったらそちらもぜひチェックしてみてください!

コメント