こんにちは、しょうです。

今回の問題を見ていきましょう!

問題1

〔事 例〕

Dさん(男性,障害支援区分4)は,ベッカー型筋ジストロフィー(Becker muscular dystrophy)である。自宅で家族と生活をしている。Dさんは,食事は自立しているが,排泄,入浴に介護が必要である。歩行はできず,移動は電動車いすを使用している。絵を描くことが趣味であり,日中は創作活動に取り組んでいる。

これまでDさんは自宅で家族の介護を受けながら生活してきたが,Dさんの身体機能の低下に伴い,家族の介護負担が増えたため,居宅介護を利用することになった。引用:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回介護福祉士国家試験」

問題120 Dさんの疾患で生じる病態として,適切なものを1つ選びなさい。

1 筋線維の変性

2 運動神経の変性

3 網膜の変性

4 自己免疫の低下

5 脳細胞の変性引用:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回介護福祉士国家試験」

正解

◯1 筋線維の変性

解説

ベッカー型筋ジストロフィーとは?

筋ジストロフィーの一種で、主に筋力の低下や筋肉の萎縮を特徴とする遺伝性の進行性筋疾患

主な特徴

・原因遺伝子:DMD遺伝子(ジストロフィン遺伝子)の変異

・発症:多くは10代〜20代以降に徐々に症状が出る

・進行:ゆっくりと進行し、歩行可能期間が比較的長い(成人期まで歩けることもある)

・性別:男性に多く見られ、X染色体連鎖劣性遺伝で母親から遺伝

主な症状

・骨格筋の筋力低下(特に下肢)

・心筋症(心臓の筋肉が弱くなる)

・呼吸筋の低下

筋繊維(線維)について

筋肉を構成する基本的な細胞(筋細胞)のこと

↓

これらが集まって集まったものが筋

・骨格筋

・心筋

・平滑筋

筋ジストロフィーなどでは

↓

この筋繊維が壊れたり、再生できなくなったりして、筋力低下や萎縮が生じる

(=1 筋線維の変性が正解)

他の解説

×2 運動神経の変性

↓

ALSなど神経変性疾患の病態で、筋ジストロフィーは筋そのものの障害

×3 網膜の変性

↓

網膜の変性は加齢黄斑変性や網膜色素変性症などの視覚障害に関連する病態

×4 自己免疫の低下

↓

・多発性硬化症など、自己免疫疾患は免疫の異常によって起こる状態

・筋ジストロフィーとは無関係

×5 脳細胞の変性

↓

アルツハイマー病やパーキンソン病など中枢神経系の変性疾患にみられるもの

問題2

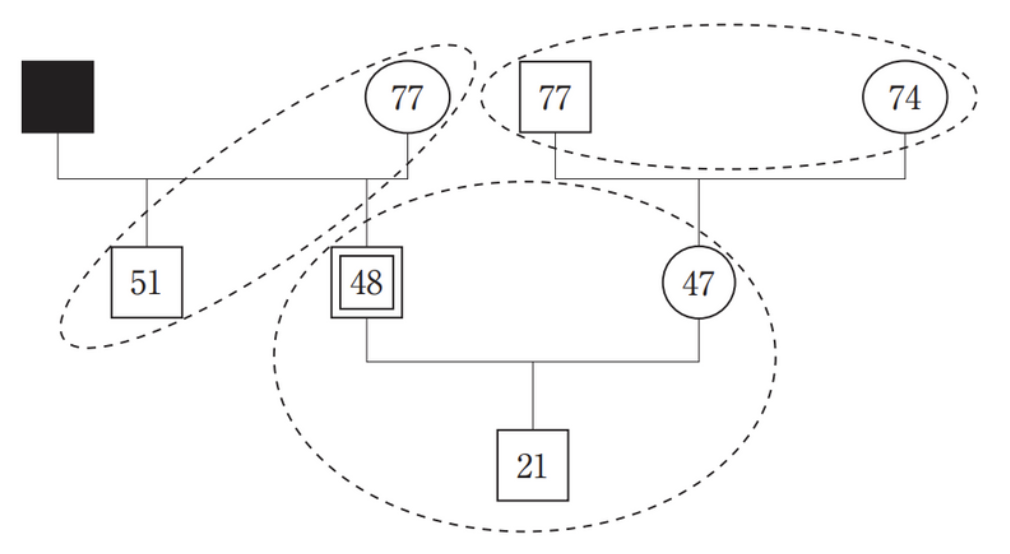

問題121 E居宅介護事業所に勤務するF介護福祉職は,Dさん宅を初回訪問するにあたりフェイスシートのジェノグラムを確認した。

以下のジェノグラムからF介護福祉職が把握した内容として,適切なものを1つ選びなさい。

1 Dさんは,Dさんの母親と同居している。

2 Dさんには息子がいる。

3 Dさんの兄は結婚している。

4 Dさんの父親は生存している。

5 Dさんの妻には兄弟姉妹がいる。引用:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回介護福祉士国家試験」

正解

2 Dさんには息子がいる。

解説

ジェノグラム

家族の構成や関係性、同居・非同居、生死、支援関係などを記号と線で図式化したもの

主な情報

・家族構成 ・年齢・性別

・生死の有無 ・同居・別居

・家族関係 ・支援関係 など

主な記号

・□:男性(Fatherなど)

・◯:女性(Motherなど)

・二重□/二重◯:本人(対象者)

・━:結婚(夫婦)を表す線(夫婦)

・|:親子関係を表す縦線(親子)

・×:死亡を意味する(記号の上に×がつく)(黒塗りも)

・(囲み):同居していることを示す (二重線や注記なども)

上の記号を元にみると、

Eさん夫婦の間に21歳の息子がいることがわかる

(=2 Dさんには息子がいる。 が正解)

他の解説

×1 Dさんは母親と同居している。

↓

77歳の母と囲み(二重線など)や注記がない

×3 Dさんの兄は結婚している。

↓

51歳の兄とつなぐ配偶者の線がない

×4 Dさんの父親は生存している。

↓

黒塗り、×があるのは死亡の記号

×5 Dさんの妻には兄弟姉妹がいる。

↓

相手側の親族は基本的には簡略化され、図には含まれない(実際に表す線もない)

問題3

問題122 Dさんが居宅介護を利用してから数年が経過し,Dさんの身体機能は徐々に低下して,着替えに時間がかかるようになった。Dさんは自分のことはできるだけ自分で行いたいという思いがあり,時間がかかっても自分で着替えをしていた。

ある日,DさんはF介護福祉職に,「着替えをすると疲れてしまい,絵を描くことができない」とつぶやいた。F介護福祉職は,「着替えは私たちや家族の介護を利用して,Dさんは好きな絵を描いたらいいのではないですか」と伝えた。その後,Dさんは介護福祉職と家族の介護を利用して,短時間で着替えを済ませ,絵を描くことに専念できるようになった。

F介護福祉職が発言した自立観を示した人物として,最も適切なものを1つ選びなさい。

1 ヴィクトール・フランクル(Frankl, V.)

2 バンク-ミケルセン(Bank-Mikkelsen, N.)

3 エド・ロバーツ(Roberts, E.)

4 フェリックス・バイステック(Biestek, F.)

5 ミルトン・メイヤロフ(Mayeroff, M.)引用:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回介護福祉士国家試験」

正解

3 エド・ロバーツ(Roberts, E.)

解説

エド・ロバーツとは?

重度の障害があっても支援を活用しながら自分らしく生きるという「新しい自立観」を世界に広めた人物

主な特徴

・自立生活運動の先駆者

・「できることは自分で、できないことは支援を使いながら、自分らしく生きる=自立」という新しい自立観を提唱

・世界初の自立生活センター(CIL)を設立

・重度障害がありながらも教育と社会参加を実現

・障害者政策に当事者の視点を反映

Dさんについて

・身体機能が低下し、着替えに時間がかかるようになった

・時間がかかっても、自分で着替えを続けていた

・「着替えで疲れて絵が描けない」とDさんがつぶやいた

・F介護福祉職は、支援を使って絵に集中するよう提案した

・介助を受け短時間で着替えを済ませ絵に集中できるようになった

↓

F介護福祉職の発言「着替えは私たちや家族の介護を利用して,Dさんは好きな絵を描いたらいいのではないですか」

‖

エド・ロバーツが提唱した自立観「必要な支援を受けながらも、自分らしく主体的に生きる」と一致しているため、「3 エド・ロバーツ」が正解となる

他の解説

×1 ヴィクトール・フランクル

↓

「夜と霧」の著者で、意味を求める生き方(ロゴセラピー)を説いた精神科医

×2 バンク−ミケルセン

↓

・ノーマライゼーション(障害者も普通に暮らせる社会)の提唱者

・社会のあり方の視点はあるが、個人の自立観としては直接的でない

×4 フェリックス・バイステック

↓

・ソーシャルワークの面接技術「7原則」で有名

・自立観ではなく、支援者の態度に関する理論

×5 ミルトン・メイヤロフ

↓

・「ケアの本質」を論じた哲学者

・ケアリングの倫理を説くが、ロバーツのような障害者主体の自立観とは異なる

おわりに

今回は以上です。次回もお楽しみに!

特定の内容のまとめを作って欲しい、この問題の解説をしてほしい、などご要望等あればぜひコメント等書いていただけると、今後のコンテンツ作成の参考になりますのでぜひお待ちしております。

また、YouTubeでの動画形式での過去問解説やKindleでオリジナルの模試や一問一答の問題も作成しているので、よかったらそちらもぜひチェックしてみてください!

コメント