こんにちは、しょうです。

今回の問題を見ていきましょう!

問題1

〔事例〕

Bさん(45歳、女性)はアパートで一人暮らしをしていた。家族や親戚との付き合いはなかったが、趣味も多く、充実した生活を送っていた。

ある日、車で買い物に行く途中、交通事故を起こし、U病院に救急搬送され手術を受けた。

手術の数日後、医師から、頚髄損傷(cervical cord injury)があり,第5頚髄節まで機能残存するための手術をしたこと、今後の治療方針、リハビリテーションによって今後の生活がどこまで可能になるかについて、丁寧に説明を受けた。引用:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第33回介護福祉士国家試験」

問題123 Bさんの今後の生活に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

1 自力歩行ができる。

2 自走式標準型車いすを自分で操作して、一人で外出することができる。

3 自発呼吸が困難になり、人工呼吸器が必要な生活になる。

4 電動車いすを自分で操作することが可能になる。

5 指を使った細かい作業が可能になる。引用:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第33回介護福祉士国家試験」

正解

4 電動車いすを自分で操作することが可能になる。

解説

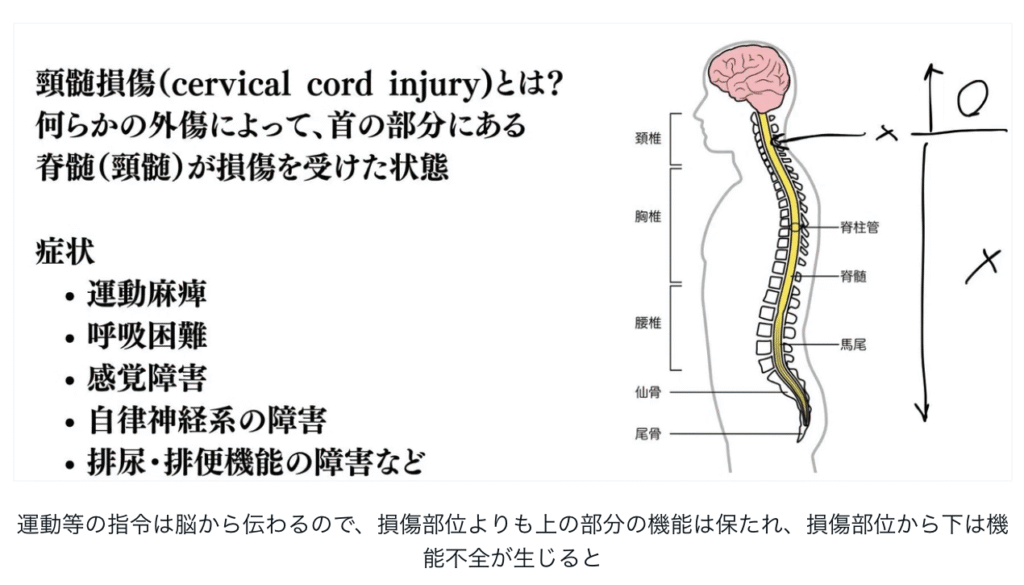

脊髄損傷について

脊椎を通る神経の束である脊髄が、外傷や病気などによって損傷される状態

症状

・運動麻痺

・呼吸困難

・感覚障害

・自律神経系の障害

・排尿・排便機能の障害など

*主な症状ではあるが、実際には損傷部位によって生じる症状は異なる

頸髄損傷とは?

何らかの外傷によって、首の部分にある脊髄(頸髄)が損傷を受けた状態

Bさん(45歳、女性)について

・一人暮らしをしている

・頚髄損傷があり、第5頚髄節まで機能残存するための手術をした

↓

残存レベルは第5頸髄レベル(=第6頸髄以下は機能不全と考えられる)

↓

つまり、呼吸機能、首や肩の動作、肘を曲げる動作は可能と予想でき、電動車いすを自分で操作することは可能と考えられる

主な頸髄損傷と残存機能

C1~C2:人工呼吸器が必要。頭と首が少し動かせる。

C3:一部自力で呼吸可能。首の動き可能。

C4:自力で呼吸可能。首と肩の動き可能。

C5:肘を曲げられ、車椅子操作が可能。

C6:手首を伸ばし、日常動作や車椅子操作が自力で可能。

C7:肘を伸ばし、一部手指操作が可能。車椅子移動が自立。

C8:手指の細かい動作が可能で、自立した生活が送れる。

*余裕があれば覚えたほうがいいが難しいので、C3〜4の境、C4〜5の境、C7〜8の境をまずは覚えるのがいいかも?

他の解説

× 1 自力歩行ができる。

↓

頸髄損傷だと、下肢の運動機能が消失している可能性が高い

× 2 自走式標準型車いすを自分で操作して、一人で外出することができる。

↓

外出自体は平坦な道だけであれば可能かもしれない

↓

自走式標準型車椅子を操作して外出できるのは、上肢全体が使える第8頸髄残存の必要がある

× 3 自発呼吸が困難になり、人工呼吸器が必要な生活になる。

↓

人工呼吸器が必要とされている状態は、損傷レベルが第1〜3頸髄節の場合

↓

第5頸髄残存であれば人工呼吸器は必要ない

× 5 指を使った細かい作業が可能になる。

↓

指を使った細かい作業が可能とされるのは、第8頸髄残存の場合

問題2

問題124 Bさんは,入院当初は落ち込んでいたが、徐々に表情が明るくなり、U病院でのリハビリテーションにも積極的に取り組むようになった。現在はVリハビリテーション病院に転院して、退院後の生活に向けて身体障害者手帳を取得し、準備を進めている。Bさんは、以前のようなアパートでの一人暮らしはすぐには難しいと考え、障害者支援施設に入所を考えている。

障害者支援施設に入所するために、Bさんがこの時期に行う手続きとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 居宅サービス計画を作成するために、介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談する。

2 要介護認定を受けるために、市町村の窓口に申請する。

3 施設サービス計画を作成するために、介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談する

4 サービス等利用計画を作成するために、相談支援専門員に相談する。

5 障害支援区分の認定を受けるために、市町村の窓口に申請する。引用:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第33回介護福祉士国家試験」

正解

5 障害支援区分の認定を受けるために、市町村の窓口に申請する。

解説

障害支援区分とは?

障害者に対する支援の必要度を評価し、その人に適切な支援を提供するための区分制度

区分の種類

・0から6までの7つの区分がある

主な障害支援区分の認定までの流れ

市町村への申請

↓

一次判定(コンピューター判定)

↓

二次判定(市町村審査会)

↓

市町村による認定(申請者への通知)

他の解説

× 1 居宅サービス計画を作成するために、介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談する。

× 2 要介護認定を受けるために、市町村の窓口に申請する。

× 3 施設サービス計画を作成するために、介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談する。

↓

これらは介護保険制度に関するもの

× 4 サービス等利用計画を作成するために、相談支援専門員に相談する。

Bさんは、入所を検討している段階

↓

障害支援区分の認定に基づいて、相談支援専門員がサービス等利用計画が作成するため誤り

問題3

問題125 その後、Bさんは希望どおり障害者支援施設に入所した。入所した施設では、C介護福祉職がBさんの担当になった。C介護福祉職は、Bさんから「日常生活で、もっと自分でできることを増やし、いずれは地域で生活したい」と言われた。そこでC介護福祉職は、施設内の他職種と連携して支援を行う必要があると考えた。

C介護福祉職が連携する他職種とその業務内容に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 工作などの作業を行いながら身体機能の回復を図るために、看護師と連携する。

2 運動機能の維持・改善を図るために、理学療法士と連携する。まる

3 趣味活動を増やすことを目的に、管理栄養士と連携する。

4 活用できる地域のインフォーマルサービスを検討するために、義肢装具士と連携する。

5 栄養状態の面から健康増進を図るために、社会福祉士と連携する。引用:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第33回介護福祉士国家試験」

正解

2 運動機能の維持・改善を図るために、理学療法士と連携する。

解説

理学療法士とは?

けがや病気、老化などによって身体機能が低下している人に、医師の指示のもと、マッサージや運動療法などを通じて基本的動作能力の回復や維持のサポートや生活の質を向上を目指す専門職

↓

運動機能の維持や改善を図るための専門職として適切

他の解説

× 1 工作などの作業を行いながら身体機能の回復を図るために、看護師と連携する。

↓

作業療法士

作業療法士とは?

認知機能や運動機能に障害がある人に対して、日常生活における作業動作の改善や維持をはじめ、地域への参加を目指した支援をする

× 3 趣味活動を増やすことを目的に、管理栄養士と連携する。

↓

生活支援員や作業療法士など

管理栄養士とは?

健康な人や病気や傷病者、高齢による食事が難しい方などを対象に、献立作成や給食管理、栄養改善指導、衛生管理などを行う専門職

× 4 活用できる地域のインフォーマルサービスを検討するために、義肢装具士と連携する。

↓

社会福祉士

義肢装具士とは?

医師の指示のもと、身体に障害がある者に対し、適切な義肢や装具を製作・調整し、患者の日常生活や機能を改善を図る専門職

× 5 栄養状態の面から健康増進を図るために、社会福祉士と連携する。

↓

管理栄養士

社会福祉士とは?

社会福祉サービスを必要としている人に対して、権利擁護や自立支援のための、相談や助言、指導、各機関との連絡調整などをする専門職

おわりに

今回は以上です。次回もお楽しみに!

特定の内容のまとめを作って欲しい、この問題の解説をしてほしい、などご要望等あればぜひコメント等書いていただけると、今後のコンテンツ作成の参考になりますのでぜひお待ちしております。

また、YouTubeでの動画形式での過去問解説やKindleでオリジナルの模試や一問一答の問題も作成しているので、よかったらそちらもぜひチェックしてみてください!

コメント