こんにちは、しょうです。

今回の問題を見ていきましょう!

問題1

〔事 例〕

Cさん(59歳,男性)は,妻(55歳)と二人暮らしであり,専業農家である。Cさんはおとなしい性格であったが,最近怒りやすくなったと妻は感じていた。Cさんは毎日同じ時間に同じコースを散歩している。ある日,散歩コースの途中にあり,昔からよく行く八百屋から,「Cさんが代金を支払わずに商品を持っていった。今回で2回目になる。お金を支払いにきてもらえないか」と妻に連絡があった。妻がCさんに確認したところ,悪いことをした認識がなかった。心配になった妻がCさんと病院に行くと,前頭側頭型認知症(frontotemporal dementia)と診断を受けた。

妻は今後同じようなことが起きないように,Cさんの行動を常に見守り,外出を制限したが,疲労がたまり,今後の生活に不安を感じた。そこで,地域包括支援センターに相談し,要介護認定の申請を行い,訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用することになった。引用:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回介護福祉士国家試験」

問題 114 Cさんが八百屋でとった行動から考えられる状態として,最も適切なものを1つ選びなさい。

1 脱抑制

2 記憶障害

3 感情失禁

4 見当識障害

5 遂行機能障害引用:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回介護福祉士国家試験」

正解

1 脱抑制

解説

脱抑制とは?

状況に対する反応としての衝動や感情を抑えることが不能になった状態のこと

↓

普通なら我慢したり抑えたりするような行動や感情がコントロールできなくなる状態

前頭側頭型認知症

脳の前頭葉と側頭葉が委縮することによって引き起こされる認知症

・前頭葉

運動や思考、注意、判断など

・側頭葉

聴覚や言葉の理解、記憶など

Cさんが八百屋でとった行動

・「Cさんが代金を支払わずに商品を持っていった。今回で2回目になる。」

+

・悪いことをした認識がなかった

・(おとなしい性格であったが,最近怒りやすくなった)

↓

普通の人なら「これは盗んではいけない」と考えて行動を抑えることができる

↓

「盗ってはダメ」という判断が適切にできなくなり、衝動的に物を盗ってしまう

他の解説

× 2 記憶障害

× 3 感情失禁

× 4 見当識障害

× 5 遂行機能障害

↓

誤り

問題2

問題 115 Cさんの介護保険制度の利用に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。

1 介護保険サービスの利用者負担割合は 1 割である。

2 介護保険料は特別徴収によって納付する。

3 要介護認定の結果が出る前に介護保険サービスを利用することはできない。

4 要介護認定の利用者負担割合は 2 割である。

5 介護保険サービスの費用はサービスの利用回数に関わらず定額である。引用:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回介護福祉士国家試験」

正解

1 介護保険サービスの利用者負担割合は1割である。

解説

介護保険サービスの利用者負担割合

・65歳以上(第1号被保険者)の方は、基本的には1割

(合計所得や世帯人数によって、2〜3割)

・40歳〜64歳(第2号被保険者)は所得に関わらず1割

Cさん

・59歳

・前頭側頭型認知症(frontotemporal dementia)

↓

初老期における認知症(特定疾病)=第2号被保険者

↓

利用者負担割合は1割になる

他の解説

× 2 介護保険料は特別徴収によって納付する。

↓

第2号被保険者の場合、医療保険の保険料と一緒に納付するため、誤り

第1号被保険者の場合

・特別徴収・・・年金が年額18万円以上の人、年金から差し引かれる

・普通徴収・・・年金が年額18万円未満の人、口座振替又は納付書で金融機関に収める

× 3 要介護認定の結果が出る前に介護保険サービスを利用することはできない。

↓

できる

× 4 要介護認定の利用者負担割合は 2 割である。

↓

1割

× 5 介護保険サービスの費用はサービスの利用回数に関わらず定額である。

↓

利用したサービスの内容や回数に応じて費用が決まる

問題3

問題 116 その後,妻に外出を制限されたCさんは不穏となった。困った妻が訪問介 護員(ホームヘルパー)に相談したところ,「八百屋に事情を話して事前にお金を渡 して,Cさんが品物を持ち去ったときは,渡したお金から商品代金を支払うように お願いしてはどうか」とアドバイスを受けた。

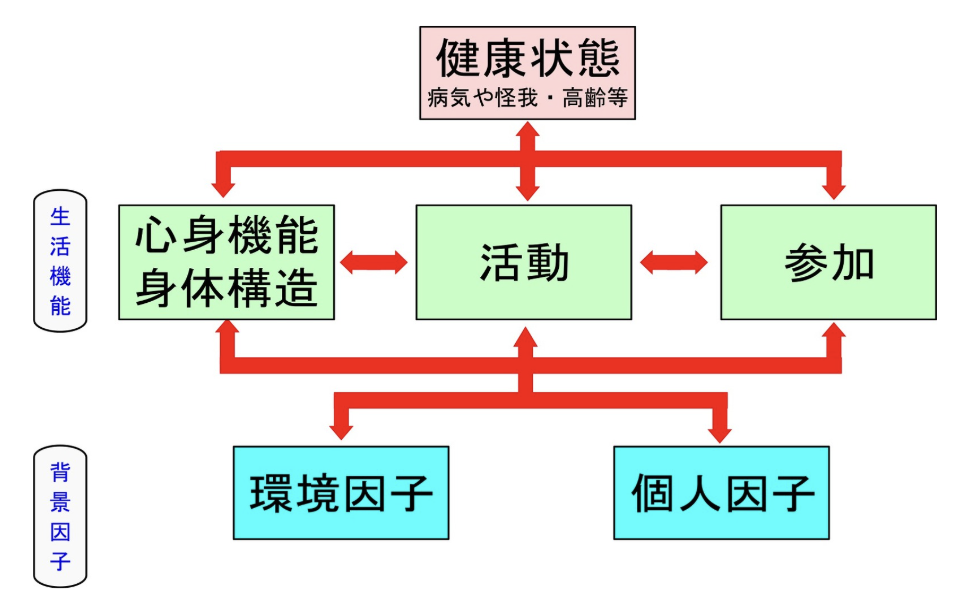

訪問介護員(ホームヘルパー)が意図したCさんへの関わりをICF(International Classification of Functioning, Disability and Health:国際生活機能分類)に当てはめた記述として,最も適切なものを 1 つ選びなさい。

1 個人因子への影響を意図して,健康状態に働きかける。

2 健康状態への影響を意図して,心身機能に働きかける。

3 活動への影響を意図して,身体構造に働きかける。

4 参加への影響を意図して,環境因子に働きかける。

5 環境因子への影響を意図して,個人因子に働きかける。引用:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回介護福祉士国家試験」

正解

4 参加への影響を意図して,環境因子に働きかける。

解説

4 参加への影響を意図して,環境因子に働きかける。

↓

これは、「社会活動や日常生活に「参加」する・できるために、環境(環境因子)を改善したり調整したりする」とみれる。もう少し見ていくと、

・環境因子

八百屋に事情を話して事前にお金を渡して,Cさんが品物を持ち去ったときは,渡したお金から商品代金を支払うようにお願いしてはどうか

+

・参加

買い物という社会参加・家庭内の役割

↓

買い物が継続できるように、八百屋さんに相談してみる

他の解説

× 1 個人因子への影響を意図して,健康状態に働きかける。

× 2 健康状態への影響を意図して,心身機能に働きかける。

× 3 活動への影響を意図して,身体構造に働きかける。

× 5 環境因子への影響を意図して,個人因子に働きかける。

↓

誤り

おわりに

今回は以上です。次回もお楽しみに!

特定の内容のまとめを作って欲しい、この問題の解説をしてほしい、などご要望等あればぜひコメント等書いていただけると、今後のコンテンツ作成の参考になりますのでぜひお待ちしております。

また、YouTubeでの動画形式での過去問解説やKindleでオリジナルの模試や一問一答の問題も作成しているので、よかったらそちらもぜひチェックしてみてください!

コメント